আচ্ছা আমরা প্রত্যেকে নিজেদের পছন্দের গান শুনতে কিন্তু খুব ভালোবাসি, তাই তো? কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছো আমরা কি করে এই গানগুলো শুনতে পাই? অথবা আমি যে কথা বলছি, তোমরা কি করে শুনতে পাও?”

এই যে শব্দ, এটা কি করে তৈরি হয় আর আমরা কি করে শুনতে পাই, সেটাই আমরা আজকে এই চ্যাপ্টারে শিখব। তাহলে শুরু করা যাক?”

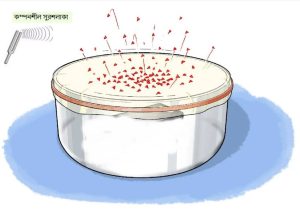

যেমন, একটা টিউনিং ফর্ক নিয়ে দেখানো যে ওটা কাঁপছে আর শব্দ তৈরি করছে। তাতে স্টুডেন্টদের মনোযোগ আরো বাড়বে।

আলো, তাপ, বিদ্যুৎ ইত্যাদির মত শব্দও শক্তির একটি রুপ, যা আমাদের কানে শোনার অনুভূতি সৃষ্টি করে।

- আমাদের গলার ভোকাল কর্ড যখন কাঁপে, তখনই আমরা কথা বলতে পারি।

- কিংবা একটা গিটারের তারে আঘাত করলে যে শব্দ হয়, সেটাও কম্পনেরই ফল।

- একটা রবারব্যান্ডকে টেনে ছেড়ে দিলে সেটা কাঁপতে থাকে আর একটা শব্দ তৈরি করে, তাই না?

যেকোনো শব্দই আসলে কোন না কোন বস্তুর কম্পনের ফলেই তৈরি হয়। এই কম্পন এতটাই ছোট হতে পারে যে আমরা সেটাকে দেখতে পাই না, কিন্তু আমরা সেটা ঠিকই শুনতে পাই।

মানুষের স্বরতন্ত্রীতে দুটি খুব পাতলা পর্দার মতো অংশ থাকে যাকে ভোকাল কর্ড বলে। আমরা যখন কথা বলি তখন বাতাসের দ্বারা লোকাল কর্ডের কম্পন হয়, ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়। স্বতন্ত্রীতে কীভাবে শব্দ উৎপন্ন হয় তার নিজের পরীক্ষা থেকে বোঝা যায়- সুর্য পাতলা দু টুকরো লম্বা কাগজ পরস্পরের সঙ্গে লাগিয়ে দু প্রান্ত টানটান করে ধরো। এবার কাগজ দুটির মধ্যে জোরে ফুঁ দাও। দেখবে তা বলতে দুটি কাছে এবং তা থেকে শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে।

আমরা হাতে-কলমে কম্পনের ফলে শব্দের উৎপত্তি দেখব।

7.1.2 শব্দের বিস্তার কৌশল (Mechanism of propagation of sound)

7.1.3 কম্পন সম্পর্কিত কয়েকটি রাশি

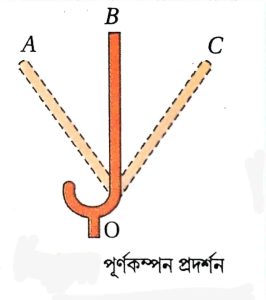

পূর্ণ কম্পন (Complete vibration): কম্পনশীল বস্তুর কোনো কণা ওর গতিপথের যেকোনো বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পুনরায় সেই বিন্দুতে একই অভিমুখে ফিরে এলে তাকে একটি পূর্ণ কম্পন বলে।

বিস্তার (Amplitude): কম্পনশীল বস্তুর কোন কণার সাম্যবস্থা থেকে সর্বোচ্চ সরণকে ওর বিস্তার বলে। পাশের চিত্রে ফুচসালাকার একটি বাহু (BO) – এর বিস্তার AB বা BC।

পর্যায়কাল (Time-period): কম্পনশীল বস্তুর কোনো কণার একটি পূর্ণ কম্পনের জন্য যে সময় লাগে তাকে, পর্যায়কাল বলে। একে T দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর একক সেকেন্ড।

কম্পাঙ্ক (Frequency): কম্পনশীল বস্তুর কোন কণার প্রতি সেকেন্ডে যতগুলি পূর্ণ কম্পন হয় সেই সংখ্যাকে কম্পাঙ্ক বলে। একে n দ্বারা প্রকাশ করা হয়। n=(1/T)

7.2 শব্দের বিস্তার: তরঙ্গ (Propagation of sound : Wave)

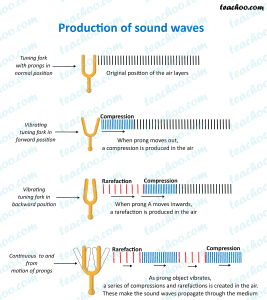

শব্দ একপ্রকার স্থিতিস্থাপক তরঙ্গ। উৎপত্তিস্থল থেকে এই স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের সামনের দিকে এগিয়ে চলাকে শব্দের বিস্তার বলে।

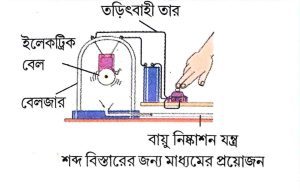

7.2.1 শব্দ বিস্তারের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন (Necessity of medium for sound propagation)

শব্দ বিস্তারের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন। মাধ্যম না থাকলে কোনো শব্দই শোনা যায় না। এই মাধ্যম কঠিন, তরল বা বায়বীয় হতে পারে।

কঠিন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শব্দের বিস্তার : সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে রেললাইনে কান পাতলে রেলগাড়ি আসার শব্দ শোনা যায়। এক্ষেত্রে লোহার লাইনের মধ্য দিয়ে শব্দ বিস্তার লাভ করে। এ ছাড়া একটি কাঠের টেবিলের একপ্রান্তে আঘাত করে অন্যপ্রান্তে কান পাতলে বেশ জোরে শব্দ শোনা যায়। এক্ষেত্রে টেবিলের কাঠের মধ্য দিয়ে শব্দ অগ্রসর হয়। সুতরাং, শব্দ কঠিন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়।

তরল মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শব্দের বিস্তারঃ আমরা জানি যে, বৃষ্টির সময় পুকুরের জলে ডুব দিলে জলের উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ পরিষ্কার শোনা যায়। জলের মধ্য দিয়ে শব্দ চলাচল করতে পারে তা এর দ্বারা বোঝা যায়। এ ছাড়া মাছ ধরার জন্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ সৃষ্টি করে মাছের ঝাঁককে আকৃষ্ট করা হয়। এর থেকে জানা যায় যে শব্দ তরল মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়।

গ্যাসীয় মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শব্দের বিস্তারঃ আমরা জানি, চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝখানে বেশিরভাগই শূন্যস্থান। ফলে চাঁদে কোনো বিস্ফোরণ ঘটলে তার শব্দ পৃথিবীতে আমরা শুনতে পাই না ।

নিম্নলিখিত পরীক্ষা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শব্দ বিস্তারের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন।

পরীক্ষা : একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টাকে একটি কাচের বেলজারের মধ্যে সাবধানে ঝুলিয়ে রাখা হল। বৈদ্যুতিকঘণ্টার সংযোগ তারদুটিকে বেলজারের মুখেরবারের ছিপির সাহায্যে বাইরে নিয়ে আসা হল। এরপর বেলজারটি একটিবায়ুনিষ্কাশন পাম্পের পাটাতনের উপর বসানো হল এবং কিনারায় ভেসলিন লাগিয়ে বায়ুনিরুদ্ধ করা হল। বৈদ্যুতিক ঘণ্টার তার দুটিকে ব্যাটারির সঙ্গে যোগ করলে ঘণ্টাটি বাজতে থাকে এবং বাইরে থেকে সেই শব্দ বেশ জোরে শোনা যায়। এখন বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে বেলজারের ভিতর থেকে বায়ু ক্রমশ বের করে নিলে ঘণ্টার শব্দ ক্ষীণ হতে থাকে এবং একসময় বেলজার প্রায় বায়ুশূন্য হলে শব্দও প্রায় শোনাই যায় না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শব্দ বিস্তারের জন্য গ্যাসীয় মাধ্যমের দরকার।

7.2.2 তরঙ্গ (Wave)

কোন স্থিতিস্থাপক মাধ্যমে কণাগুলির সমষ্টিগত কম্পনের ফলে যে আন্দোলনে সৃষ্টি হয় তাকে তরঙ্গ বলে। তরঙ্গ সাধারণত দুই প্রকারের- অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ ও তির্যক তরঙ্গ।

অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ (Longitudinal wave): কোন স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের কণাগুলির সমষ্টিগত কম্পনের ফলে উৎপন্ন তরঙ্গ যদি মাধ্যমের কণাগুলির গতির সঙ্গে সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়, তবে সেই তরঙ্গ কে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলে। অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের বিস্তার লাভের সময় মাধ্যমের কণাগুলির সংকুচিত অবস্থা কে ঘনীভবন এবং প্রসারিত অবস্থাকে অনুভবণ বলে। অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের কয়েকটা উদাহরণ হল-

- লম্বা ঝোলানো স্প্রিং এর আন্দোলন

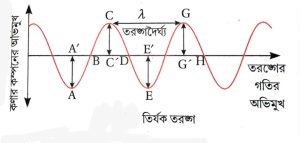

তির্যক তরঙ্গ (Transverse wave): কোন স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের কণাগুলির সমষ্টিগত কম্পনের ফলে উৎপন্ন তরঙ্গ যদি মাধ্যমের কণাগুলির গতির সঙ্গে লম্বভাবে অগ্রসর হয়, তবে সেই তরঙ্গ কে তির্যক তরঙ্গ বলে। তির্যক তরঙ্গের কয়েকটা উদাহরণ হল-

- কুকুরের জলে ঢিল ছুড়লে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়

7.2.3 তরঙ্গ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রাকৃতিক রাশি (Some physical quantities related to wave)

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wavelength): তরঙ্গের ওপর অবস্থিত পরপর সমদশাসম্পন্ন কণার রৈখিক দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলা হয়।

7.9 নং চিত্রে যে তির্যক তরঙ্গ দেখানো হয়েছে সেখানে A এবং E অথবা C এবং G সমদশাসম্পন্ন কণা ৷ এই কণাদ্বয়ের মধ্যের দূরত্বকে অর্থাৎ AE অথবা CG দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে। তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে । λ (ল্যামডা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। লক্ষ করো A, E অথবা C, G বিন্দুগুলি তরঙ্গশীর্ষ। তির্যক তরঙ্গের ক্ষেত্রে পরপর যে-কোনো দুটি তরঙ্গশীর্ষের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলা যায়।

তরঙ্গের বিস্তার (Wave-amplitude) : তরঙ্গের গতিপথে অবস্থিত মাধ্যমের কোনো কণার সাম্যাবস্থান থেকে সর্বাধিক সরণকে ওই তরঙ্গের বিস্তার বলে।

চিত্র নং 7.9-এ AA´ হল তির্যক তরঙ্গটির বিস্তার।

তরঙ্গের পর্যায়কাল (Wave period): তরঙ্গের গতিপথের ওপর মাধ্যমের কোনো কণা যে সময়ে একটি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে তাকে ওই তরঙ্গের পর্যায়কাল (T) বলে। এই সময়ে তরঙ্গটি একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।

তরঙ্গের কম্পাঙ্ক (Wave frequency): তরঙ্গের গতিপথে অবস্থিত মাধ্যমের কোনো কণা প্রতি সেকেন্ডে যতগুলি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে তাকে তরঙ্গটির কম্পাঙ্ক (n) বলে। কম্পাঙ্কের একক সাইকেলস/সেকেন্ড বা হার্জ (Hz)।

তরঙ্গ বেগ (Wave velocity): কোনো মাধ্যমে এক সেকেন্ডে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে সেই মাধ্যমে তরঙ্গ বেগ (v) বলে।

v= nλ

7.3 শব্দের কয়েকটি ধর্ম (Some Properties of Sound)

7.3.1 শব্দের প্রতিফলন (Reflection of Sound)

শব্দ তরঙ্গ যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমের বিভেদ দলে আপতিত হয় তখন শব্দ তরঙ্গের কিছু অংশ কি পরিবর্তন করে আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে এই ঘটনাকে শব্দের প্রতিফলন বলে।

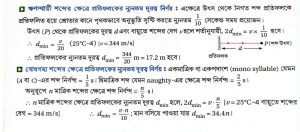

7.3.2 শব্দের প্রতিধ্বনি (Echo)

কোন উৎস থেকে উৎপন্ন শব্দ কোন প্রতিফলকে প্রতিফলিত হয়ে মন শব্দ থেকে পৃথকভাবে শ্রোতার কানে এসে পৌঁছালে ফিরে আসা শব্দটিকে মূল শব্দের প্রতিধ্বনি () বলে।

শব্দ নির্বন্ধ(Persistence of sound)

শব্দ উৎস থেকে নির্গত শব্দ আমাদের কানে পৌঁছানোর পর মস্তিষ্কে ওই শব্দের রেশ বা অনুভূতি যে সময়কাল ধরে থাকে তাকে শব্দনির্বন্ধ বলে.

7.3.3 শব্দের অনুরণন (Reverberation of sound):

1) বড়ো হলঘরে কথা বললে শব্দ ঘরের দেয়াল, মেঝে বা ছাদ থেকে বারবার প্রতিফলিত হয়ে একটানা অনেকগুলি প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। ফলে মূল শব্দ থেমে যাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ ধরে ওই শব্দের রেশ থাকে। তাই হলঘরে কথা বললে গমগম্ শব্দ হয়।

2) মেঘ গর্জনের পর একটানা গুরুগুরু শব্দ শোনা যায়। এর কারণ মেঘ গর্জনের শব্দ বিভিন্ন মেঘের স্তরে বারবার প্রতিফলিত হয়ে একটানা অনেকগুলি প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। এই প্রতিধ্বনির সমষ্টিকেই গুরুগুরু ধ্বনি হিসেবে শোনা যায়।

কোনো শব্দ একাধিক প্রতিফলকে বারবার প্রতিফলিত হলে ওই শব্দের একটানা অনেকগুলি প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ফলে শব্দের রেশ অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। এই ঘটনাকে অনুরণন (reverberation) বলে।

7.3.4 শ্রুতিগোচর শব্দ ও শ্রবণোত্তর শব্দ (Audiable sound and ultrasonic sound)

যখন কোনো পাখি ওড়ে তখন তার ডানা নাড়ার শব্দ কি শুনতে পাও? না, পাখি যখন ওড়ে তখন তার ডানা নাড়ার শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু মশা যখন ওড়ে তখন তার ডানার শব্দ শোনা যায়। একটি রবার ঘষে যখন পেনসিলের দাগ তোলা হয় তখন আমরা শব্দ শুনতে পাই না। আবার একটি রবার ব্যান্ডের দুদিক টান করে রেখে মাঝখানে আঙুল দিয়ে টান দিলে আমরা শব্দ শুনতে পাই। আসলে বস্তুর যে-কোনো ধরনের কম্পনেই উৎপন্ন সব শব্দ শোনা যায় না ।

- কোনো বস্তুর কম্পন সেকেন্ডে 20 থেকে 20,000-এর মধ্যে হলে, ওই কম্পনশীল বস্তু থেকে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা আমরা শুনতে পাই। এই শব্দকে শ্রুতিগোচর শব্দ বলে। কোনো বস্তুর কম্পন সেকেন্ডে 20-র কম বা সেকেন্ডে 20,000-র বেশি হলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা আমরা শুনতে পাই না।

- কোনো বস্তুর কম্পন যদি সেকেন্ডে 20-এর কম হয় তবে ওই কম্পনশীল বস্তু থেকে উৎপন্ন শব্দ আমরা শুনতে পাই না। এই শব্দকে শ্রবণেতর শব্দ (infrasonic sound) বলে। বিড়াল ও কুকুর শ্রবণেতর শব্দ শুনতে পায়।

- কোনো বস্তুর কম্পন সেকেন্ডে 20,000-এর বেশি হলে ওই কম্পনশীল বস্তু থেকে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা আমরা শুনতে পাই না। এই শব্দকে শ্রবণোত্তর শব্দ (ultrasonic sound) বলে। বাদুড় ও ডলফিন শ্রবণোত্তর শব্দ শুনতে পায়।

শ্রবণোত্তর শব্দের প্রয়োগঃ

- চিকিৎসাশাস্ত্রে দেহের মধ্যের বিভিন্ন অঙ্গের (যেমন—হৃৎপিণ্ড, কিডনি, গলব্লাডার ইত্যাদি) অস্বাভাবিকতা নির্ণয়ে শ্রবণোত্তর তরঙ্গব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। একে আলট্রাসোনোগ্রাফি বলে। আলট্রাসোনোগ্রাফির সাহায্যে দেহে টিউমার হলে তা নির্ণয় করা যায়। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের অবস্থান নির্ণয়করতেআলট্রাসোনোগ্রাফি ব্যবহার করা হয়।

- সমুদ্রের তলায় জাহাজের ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করার জন্য শ্রবণোত্তর শব্দ ব্যবহার করা হয়।

- গভীর সমুদ্রে মাছের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য শ্রবণোত্তরশব্দ ব্যবহারকরা হয়।

- শ্রবণোত্তর শব্দ জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। তাই পানীয়জল,দুধও অন্যান্য খাদ্যবস্তুকে জীবাণুমুক্তকরতে শ্রবণোত্তর শব্দ ব্যবহার করা হয়।

- তিমি, বাদুড় প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণী শ্রবণোত্তরশব্দেরসাহায্যে তাদের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্ধকার রাতে বাদুড় ওড়ার সময় মুখ দিয়ে শ্রবণোত্তর শব্দ উৎপন্ন করে। সেই শ্রবণোত্তর শব্দ দূরের কোনো গাছ বা অন্য কিছুতে প্রতিফলিত হয়ে তার কানে আসে। তখন বাদুড় তার গতিপথে গাছ বা অন্য কিছুর অবস্থান নির্ণয় করতে পারে।

- সোনার (SONAR) প্রযুক্তিতে শ্রবণোত্তর শব্দ ব্যবহার করে সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করা হয়। এরদ্বারা সমুদ্রের তলায় অবস্থিত পাহাড়ের অবস্থান বা ডুবোজাহাজের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। সমুদ্রের গভীরে মাছের ঝাঁকের অবস্থান নির্ণয়ে SONAR ব্যবহার করা হয়।

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

7.4 শব্দের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sound)

শব্দের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে। যথা—1. প্রাবল্য, 2. তীক্ষ্ণতা এবং 3. গুণ বা জাতি।

1. প্রাবল্য (Loudness) : যে বৈশিষ্ট্যের জন্য আমরা ক্ষীণ শব্দ থেকে জোরালো শব্দের পার্থক্য বুঝতে পারি তাকে বলা হয় প্রাবল্য। শব্দের গতিপথের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত একক ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট স্থানের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ শব্দ শক্তি প্রবাহিত হয় তার দ্বারাই প্রাবল্যের পরিমাপ হয়। যত বেশি পরিমাণ শব্দ শক্তি আমাদের কানে পৌঁছোবে শব্দ ততই জোরালো মনে হবে। স্বনক থেকে নির্গত শব্দের প্রাবল্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে।

- ছেক উৎসের কম্পনের বিস্তার : স্বনকের কম্পনের বিস্তার যত বেশি হয়, শব্দের প্রাবল্য তত বাড়ে। প্রাবল বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক।

- স্বনকের আকারঃ স্বনকের আকার যত বড়ো হবে উৎপন্ন শব্দ তত বেশি পরিমাণ শক্তি মাধ্যমে সঞ্চারিত করতে পারবে এবং শব্দও খুব জোরালো হবে।

- স্বনক থেকে শ্রোতার দূরত্ব: শব্দের উৎস থেকে শ্রোতার দূরত্ব যত বেশি হবে শব্দের প্রাবল্য তত কমে যাবে। ফলে শব্দ ক্ষীণ শোনাবে। শব্দের প্রাবল্য উৎস থেকে শ্রোতার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

- মাধ্যমের ঘনত্বঃ মাধ্যমের ঘনত্ব যত বেশি হয় শব্দের প্রাবল্য তত বাড়ে।

- কাছাকাছি অন্য বস্তুর উপস্থিতি : উৎসের কাছাকাছি বড়ো ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট অন্য কোনো বস্তু থাকলে তাতে পরবশ কম্পন সৃষ্টি হয় এবং এটি প্রাবল্যকে কিছু পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। এই কারণে সেতার, গিটার, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে ফাঁপা কাঠের বাক্স ব্যবহার করা হয়।

2. তীক্ষ্ণতা (Pitch) : সুরযুক্ত শব্দের যে বৈশিষ্ট্যের জন্য একই প্রাবল্যের মোটা, গম্ভীর বা খাদের শব্দ থেকে সরু বা চড়া শব্দের পার্থক্য বোঝা যায় তাকে শব্দের তীক্ষ্ণতা বলে। শব্দের তীক্ষ্ণতা তার কম্পাঙ্কের ওপর নির্ভর করে। কম্পাঙ্ক বাড়লে তীক্ষ্ণতা বেড়ে যায়। চড়া সুরের কম্পাঙ্ক বেশি, তাই তীক্ষ্ণতাও বেশি। তেমনি খাদের সুরের কম্পাঙ্ক কম, তাই তীক্ষ্ণতাও কম। হারমোনিয়ামের রিডগুলি বামদিক থেকে ডানদিকে টিপে গেলে ক্রমশ বেশি তীক্ষ্ণতাবিশিষ্ট শব্দ শোনা যায়। সুতরাং, ‘সা’ থেকে ‘রে’ সুরের তীক্ষ্ণতা বেশি। আবার ‘রে’ থেকে ‘গা’সুরের তীক্ষ্ণতা বেশি। তীক্ষ্ণতা সুরযুক্ত শব্দের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সুরবর্জিত শব্দের নির্দিষ্ট কোনো তীক্ষ্ণতা থাকে না।

3. গুণ বা জাতি (Quality) : সুরযুক্ত শব্দের যে বৈশিষ্ট্যের জন্য আমরা একই রকম তীব্রতা ও সমান তীক্ষ্ণতার দুটি শব্দকে আলাদা বলে বুঝতে পারি তাকে শব্দের গুণ বা জাতি বলে। শব্দের জাতি সাধারণত শব্দতরঙ্গের চেহারা বা তরঙ্গরূপের (waveform) ওপর নির্ভর করে। শব্দের মধ্যে মূলসুর ছাড়াও অন্যান্য উপসুর মিশে থাকে। এই উপসুরগুলির কম্পাঙ্ক ও বিস্তারের ওপর তরঙ্গটির রূপ নির্ভর করে। তাই শব্দের গুণ বা জাতি শব্দে উপস্থিত উপসুরের সংখ্যা এবং মূলসুরের কম্পাঙ্কের সঙ্গে উপসুরগুলির কম্পাঙ্ক ও প্রাবল্যের অনুপাতের ওপর নির্ভর করে। এই কারণে সেতার, বেহালা ও হারমোনিয়াম এই তিন যন্ত্রে যদি একসঙ্গে ‘সা’ সুর বাজানো হয় তবে আমরা না দেখেই বলতে পারি কোন্ যন্ত্র থেকে কোন্ ‘সা’ সুরটি আসছে। চিত্রে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে উৎপন্ন শব্দের তরঙ্গ প্রকৃতি দেখানো হল।

সুর ও স্বরের মধ্যে পার্থক্য :

- 1. একটি মাত্র কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দকে সুর বলে। আর স্বর হল বিভিন্ন কম্পাঙ্কবিশিষ্ট একাধিক সুরযুক্ত শব্দের মিশ্রণ, অর্থাৎ অনেকগুলি সুর মিলে যে শব্দের সৃষ্টি হয়, তাকে স্বর বলে।

- 2. সুরকে এক বর্ণের আলোর সঙ্গে তুলনা করা যায় আর স্বরকে যৌগিক আলো অর্থাৎ সাদা আলোর সঙ্গে তুলনা